地球環境保全に向けた取り組み

NJSは水と環境のオペレーションカンパニーを標榜し、環境保全をビジネスのフィールドとしています。成長戦略において、地球環境の変化に対応し世界の水と環境に貢献することを事業の基本方針と定めています。次の地球環境保全に関するプロジェクト創出を、アクションプランとして設定しています。

|

上記のアクションプランに基づき、次のようなプロジェクトを推進しています。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、国や自治体は地域ごとの地球温暖化対策計画や、ロードマップを作成しています。特に自治体が実施する事業の温暖化ガス排出源には、上下水道事業が大きな割合を占めており、上下水道事業の脱炭素化が重要です。

当社は地域の環境基本計画策定に多くの実績を持っています。この経験を活かし、カーボンニュートラルの実現に向けた自治体や上下水道事業体の取り組みを支援します。

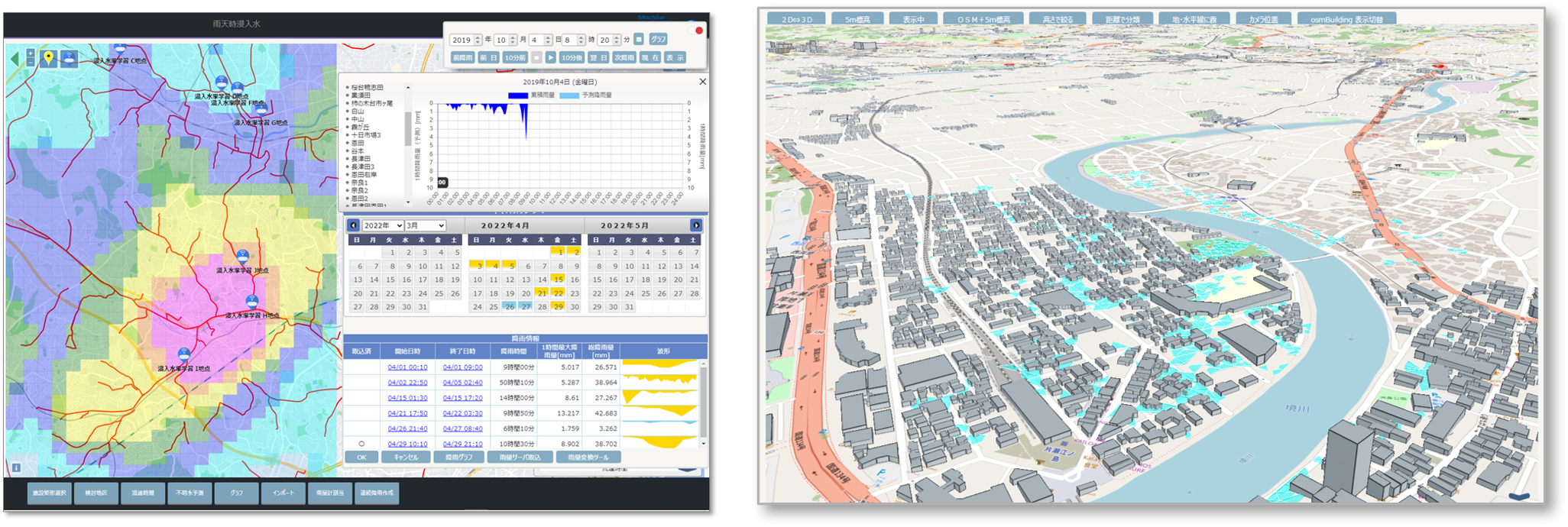

気候変動により豪雨災害が多発化、激甚化しています。NJSは浸水シミュレーションによるハザードマップ作成を行っています。

またシミュレーション結果に基づいて、地域の雨水対策を立案します。雨水対策計画は、施設の耐水化、ポンプ等の雨水排水機能の強化、田畑・地下貯留等グリーンインフラの利用検討などです。

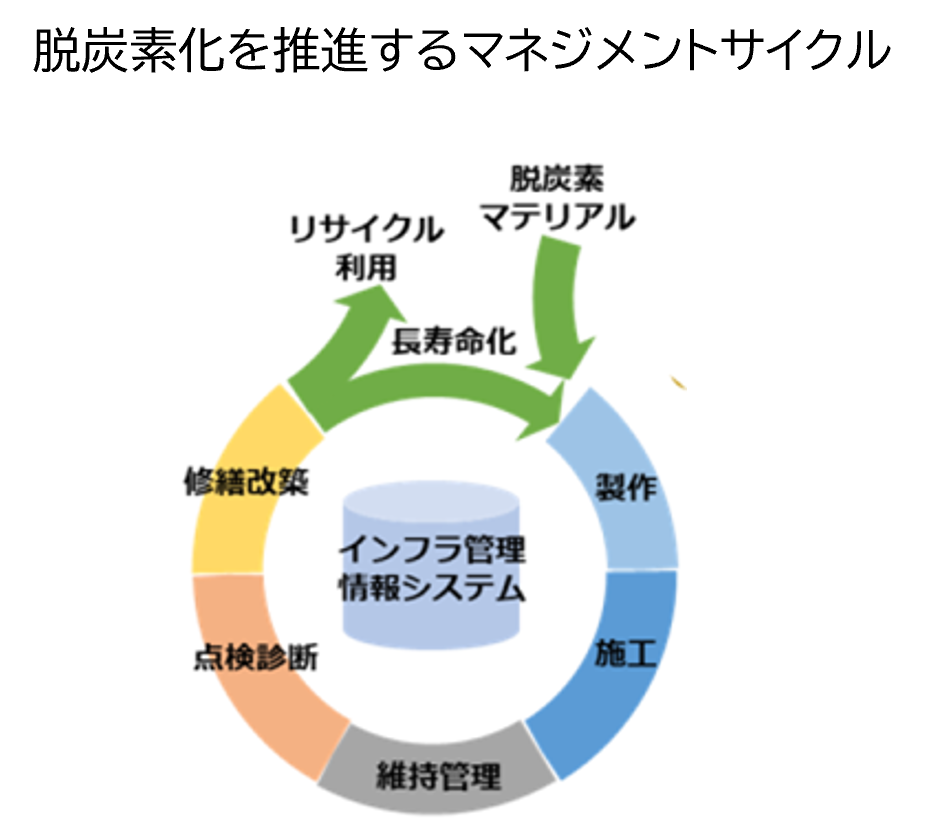

NJSはインフラのライフサイクルマネジメントを行っています。建設から維持管理、改築更新等の各フェースで脱炭素化に貢献する技術の開発や導入を推進します。エネルギー消費量を最小化するプロセス管理、脱炭素マテリアルの導入、アセットマネジメントを運用した長寿命化等のサービスです。

NJSはインフラ管理サイクルにおいて、DXを駆使するとともに省エネ・再エネを導入し、さらに資源循環を図ることにより脱炭素化に貢献する仕組みを提案していきます。

水環境の保全は、水源涵養や地下水の管理、水利用のモニタリング、流域全体での治水等、地域横断的な施策が必要となります。

NJSは、水環境を維持しつつ適正な水利用と災害強靭性を確保する、総合的な水循環システムを提案します。

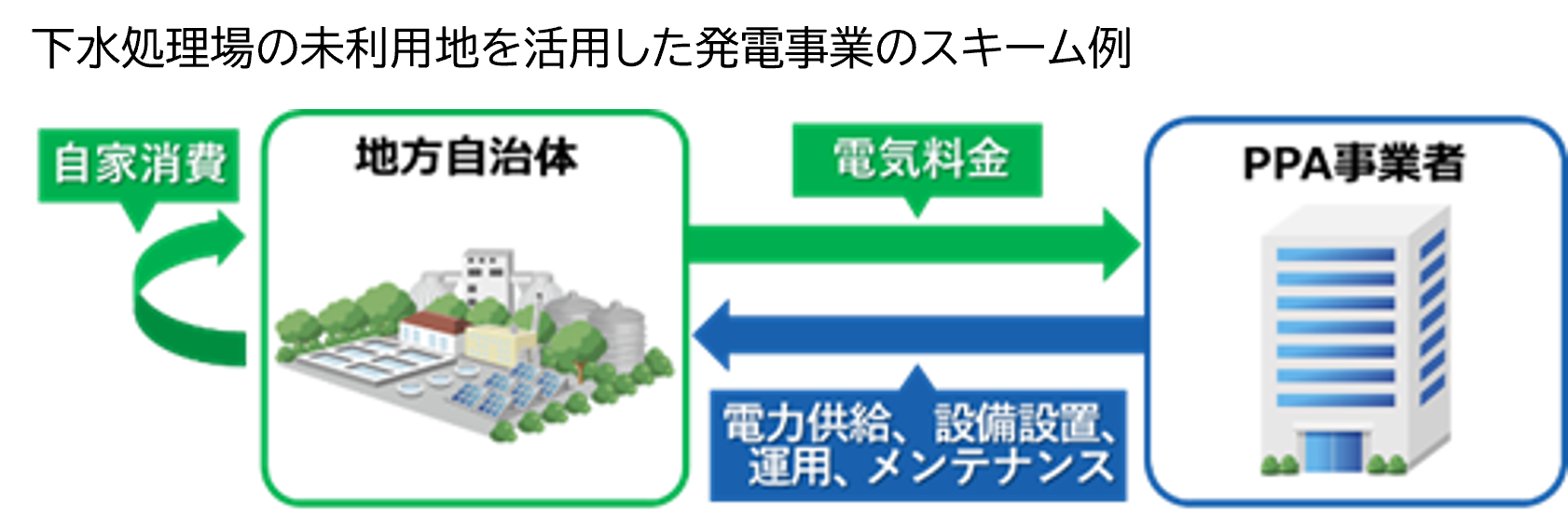

太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー導入を促進し、上下水道システムのエネルギー自立化を提案します。浄水場や下水処理場の屋上・道利用地を活用した太陽光発電、下水汚泥等のバイオマス利活用、クレジット等の環境価値取引の導入等に取り組んでいます。

これまで廃棄物として処理していた下水汚泥の、農地や養殖池への利用を促進します。汚泥には現在輸入に頼っているリンが含まれており、肥料化により地域の資源循環の促進やコスト削減による農家の経営改善が期待されます。

NJSは下水汚泥肥料の安全性評価、流通ルート確保、消費者イメージのアップのためのPR戦略策定等で普及を推進します。

また、当社の事業活動における環境負荷の軽減にも取り組んでいます。環境マネジメントシステムを導入し、温室効果ガスの排出量、エネルギー消費用、廃棄物の排出量とリサイクルの状況等の目標を設定し、常時モニタリングを行っています。マネジメントシステムの方針、目標、実績等は1年間のサイクルで経営層のレビューを行い改善に努めています。

TCFDに基づく開示

(1)リスクと機会

NJSグループは、水と環境のオペレーションカンパニーとして、気候変動対応した水インフラの構築に努めています。

リスクとしては、気候変動により上下水道等インフラの被る災害リスク、温室効果ガス排出等に係る法令変更に伴うリスク、脱炭素ビジネスの拡大に対する機会損失リスクを定義しています。また機会として、インフラの総合的なマネジメントを行うオペレーションビジネスへの転換により、気候変動対応業務の拡大を位置付けています。

|

区分 |

内容 |

|

|

リスク |

脱炭素関連の技術やサービスや開発の遅れによる競争力の低下 |

再生可能エネルギー導入、脱炭素化計画業務等での劣後 |

|

インフラ管理に関する効率・エネルギー消費・GHG排出に関し優位な技術との競合 |

||

|

気候変動に伴う災害対策技術の開発での競合に対する遅れ |

||

|

人的資本の強化や事業パートナーとの連携の遅れによる競争力低下 |

エネルギー分野の人材不足による当社技術の優位性低下 |

|

|

行政や異業種(プラント、ロボティクス、システム関連等)との連携不足による当社サービスの陳腐化 |

||

|

温室効果ガス排出削減の取り組み不足による受注機会の減少 |

技術の陳腐化や人材の不足による提案力の低下 |

|

|

競争入札、プロポーザルにおける評価の低下と受注減少 |

||

|

機会 |

気温変動に伴う自然災害の激化に対応した災害対策業務の拡大 |

雨水対策関連業務のコンサルティング業務拡大 |

|

浸水シミュレーション等の当社が先行するDX技術を活用した災害対策業務の拡大 |

||

|

流域全体の総合的な治水・水保全システム構築業務の拡大 |

||

|

インフラの脱炭素化促進による新たなコンサルティング業務の需要拡大 |

上下水道等施設の省エネ化、創エネ検討等コンサルティング業務の拡大 |

|

|

地域の地球温暖化対策等、行政の事業計画・ビジョン等策定業務の拡大 |

||

|

インフラのオペレーションによる脱炭素化の需要拡大 |

PPPを活用した民間技術の導入促進とNJS脱炭素技術の採用拡大 |

|

|

インフラ事業の、環境モニタリング、環境影響評価等の業務拡大 |

||

(2)リスク管理

NJSグループは、気候変動に関するリスクについて社内にコーポレート・サステナビリティ委員会を設置し、事業所またはグループ内企業の単位でリスクと機会を評価し管理しています。評価結果のうち特に重要と判断された内容は取締役会に報告し審議されます。

(3)指標と目標

気候変動関連のリスクおよび機会の測定・管理に用いる指標は、管理本部にて検討し、取締役会において審議されます。 なお、NJSグループは、RE Action(再エネ100宣言)に参加し、事業活動における電力使用量を2030年までに全て再生可能エネルギーに転換することを宣言しています。再生可能エネルギーへの転換を通じて2050 年のカーボンニュートラル達成に取り組みます。